La «Democracia a la Española», la democracia relamente existente: Entre igualdad formal, ineptocracia y el riesgo de la oclocracia (el gobierno de una muchedumbre ruidosa…)

CAROLUS AURELIUS CALIDUS UNIONIS

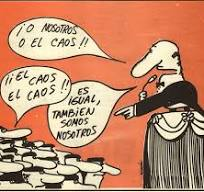

España se enfrenta a una paradoja inquietante: ¿cómo puede el voto de un ciudadano desinformado, analfabeto, e ignorante tener el mismo peso que el de uno formado y crítico? Esta cuestión, que consagra la igualdad del sufragio, esconde problemas estructurales que han conducido a lo que muchos denominan una «estupidocracia», donde la ignorancia se equipara al conocimiento y la mediocridad se perpetúa en la toma de decisiones públicas, y por supuesto, a la hora de elegir a los gobernantes, legisladores e incluso los miembros del poder judicial. Este sistema, además, corre el riesgo de degenerar en una oclocracia: un gobierno de la muchedumbre o de la plebe, donde las decisiones se basan en emociones y demagogia en lugar de en la razón y el conocimiento.

La paradoja del voto igualitario y sus consecuencias

El sistema electoral español, basado en el método D’Hondt, garantiza teóricamente la igualdad política mediante el sufragio universal. Sin embargo, en la práctica, esta igualdad formal oculta una contradicción profunda: el voto de una persona informada y comprometida tiene el mismo valor que el de un ciudadano desinformado o apático. Este fenómeno, que algunos autores han denominado «estupidocracia», es también un claro ejemplo de ineptocracia, donde la ineficacia y la falta de formación, de cualificación, se imponen en el proceso de selección de gobernantes, en el cual no se tiene en cuenta su idoneidad, su experiencia -probada- de éxito en la gestión de dineros ajenos.

Estudios y teorías acerca de la “irracionalidad sistemática del votante”, muestran que un elevado porcentaje de electores admite tomar decisiones sin analizar rigurosamente los programas políticos (más del 60% en la mayoría de las elecciones a las que son convocados). En este contexto, se produce lo que Pío Baroja describió como el “triunfo de la ignorancia rentable”, y lo que hoy podemos denominar también de forma crítica como mediocridad inoperante activa: un estado, una administración, «el desgobierno de lo público» en el que no solo se tolera, sino que se activa y perpetúa una mediocridad que impide la renovación y la mejora en la gestión pública.

Democracia Militante y la propuesta de «Epistocracia»

Ante esta situación, surge la necesidad de transformar la democracia en un proceso de participación activa y exigente, lo que algunos denominan “democracia militante”. Inspirados en el refrán “no importa el color del gato, sino que sea capaz de cazar ratones”, se propone que el compromiso ciudadano exija, e imponga, la elección de gobernantes que sean verdaderamente competentes y capaces de gestionar el bien común.

Jason Brennan, en su obra Contra la democracia, propone la idea de la epistocracia, o gobierno de los conocedores, de los que saben. Este modelo plantea la creación y puesta en práctica de exámenes de competencia cívica, la ponderación del voto -para que no todos los votos tengan el mismo valor, ni la misma capacidad de decisión- según el nivel educativo y, en algunos casos, incluso la utilización de sorteos entre ciudadanos cualificados para ocupar cargos públicos (tal como se hace, por ejemplo, en la elección de miembros de los jurados que participan en los procesos judiciales). Aunque estas propuestas desafían el principio de igualdad formal, su objetivo es evitar que decisiones cruciales sean tomadas por una mayoría desinformada, y así contrarrestar tanto la estupidocracia como la inefectividad del sistema, que en última instancia fomenta una mediocridad inoperante activa.

El Legado del Turnismo, Caciquismo y la Ley de Hierro de las Oligarquías

El actual sistema electoral español es, en muchos aspectos, un calco del “turnismo” instaurado tras la Restauración Monárquica en el último cuarto del siglo XIX. Durante ese período, las convocatorias electorales eran un mero paripé, en el que hasta los muertos votaban y el partido ganador ya estaba pactado mediante acuerdos oligárquicos. Esta práctica, que está claramente definida en la ley de hierro de las oligarquías —teorizada por Robert Michels— sigue presente en la estructura interna de los partidos políticos, además de los diversos comicios que se convocan en España.

La democracia interna en los partidos es prácticamente inexistente: las élites partidistas, integradas por caciques y oligarcas, deciden de antemano quiénes forman parte de las listas electorales, limitando la verdadera capacidad de elección del electorado. Este control preestablecido perpetúa un sistema en el que el voto se reduce a un ritual formal, impostado, impidiendo que los españoles tengan opciones reales de participar en la elección de los legisladores, de los gobernantes… y consolidando la ineptocracia del aparato político, del «desgobierno de lo público».

Joaquín Costa, en su obra Oligarquía y caciquismo, ya advertía sobre cómo la política española es de facto una “meritocracia a la inversa”, en la que los más capaces son sistemáticamente excluidos, mientras que los menos competentes se perpetuaban en el poder. Estas ideas son fundamentales para entender por qué, pese al sufragio universal, el electorado se ve privado de una verdadera opción de calidad.

El mito del derecho a opinar y la cultura del adoctrinamiento

La creencia de que todas las opiniones son igualmente válidas, sin importar el grado de conocimiento o experiencia de quien opina, impregna a toda la sociedad española. Durante años se ha promovido, casi como dogma de fe, la idea de que “todo el mundo tiene algo que decir”. Sin embargo, esto ha llevado a equiparar opiniones fundamentadas con argumentos vacíos, lo que resulta en una distorsión peligrosa y enormemente preocupante del debate público.

Este fenómeno, alimentado por la proliferación de tertulianos y “creadores de opinión” en los medios de información y manipulación de masas, refuerza la falacia ad verecundiam (apelar a la autoridad o al prestigio de alguien o de algo a fin de defender una determinada cuestión, pero sin aportar razones que la justifiquen) y la falacia ad populum (la mayoría siempre tiene razón) y la estupidez de que el derecho a opinar es absoluto. La consecuencia es que la cultura política se desvirtúa, permitiendo que la mediocridad se normalice y se active de forma consciente en la esfera pública, en un entorno que premia la inacción crítica. Además, esta situación crea el caldo de cultivo perfecto para la demagogia y la manipulación, características propias de una oclocracia.

Educación y enseñanza críticas

La transformación del sistema democrático requiere, ante todo, una revolución en la educación. Es imperativo convertir las escuelas y centros de estudio en laboratorios de democracia experimental, donde se fomente el pensamiento crítico, el debate basado en la evidencia y la preservación de la histórica. Las sociedades con mayor formación cívica muestran niveles superiores de participación informada, lo que se traduce en mejores resultados en la toma de decisiones públicas.

Para construir un nuevo «contrato social», es necesario promover innovaciones como el voto ponderado —con puntos adicionales por acreditación cívica—, asambleas ciudadanas por sorteo entre los diversos grupos sociales, claramente diferenciados… y establecer cláusulas de rendimiento para cargos públicos (aparte, claro de la obligación de rendir cuentas a quienes abandonen su cargo y el castigo a quien tenga una conducta inapropiada). Estos mecanismos, basados en el principio de “discriminación positiva epistémica”, permitirían que la igualdad formal se complemente con la exigencia de la excelencia en la gestión política.

Conclusión

La paradoja del voto en España, en la que la ignorancia se equipara al conocimiento, es el reflejo de una crisis profunda en el sistema democrático. Este modelo, heredado del turnismo oligárquico y reforzado por la ley de hierro de las oligarquías, ha permitido que las élites partidistas determinen de antemano las opciones electorales, mientras que la verdadera capacidad de elección del electorado se ve mermada, por no decir impedida. Además, se corre el peligro de caer en una oclocracia (en la que muchos ya consideran que estamos instalados desde hace mucho tiempo), donde las decisiones se toman impulsadas por las emociones y la demagogia, en lugar de por la razón y el conocimiento. Frente a esta realidad, es urgente repensar la democracia no solo como un sistema formal de participación, sino como un proceso activo y exigente que premie el mérito, la capacidad y la responsabilidad.

Una democracia militante —complementada con elementos de epistocracia— transformaría el acto electoral en un ejercicio de compromiso informado, donde el derecho a opinar se complementa con la responsabilidad de comprender y analizar críticamente las propuestas políticas. Solo así podremos aspirar a un sistema que no se conforme con lo “menos malo”, sino que eleve la calidad de la gestión de lo público, garantizando un futuro basado en la excelencia, el conocimiento y la verdadera participación cívica.

El reto para España es mayúsculo, pero la revolución democrática comienza en el aula, se consolida en cada debate y se materializa en cada ciudadano que se niegue a aceptar la mediocridad como norma. Solo a través de una transformación profunda en la educación y en la estructura política podremos asegurar que quienes gobiernen sean, en definitiva, capaces de “cazar ratones, independientemente de su color” y no simplemente de apuntalar y perpetuar un sistema de ineptocracia y mediocridad inoperante activa. Solo así podremos evitar el riesgo de una oclocracia que socave los fundamentos mismos de una sociedad libre y justa.