Por qué soy anticomunista y por qué es un crimen moral no serlo

Para evitar el Infierno en la tierra lo primero que necesitamos entender es que lo que es socialista no es bueno y lo que es bueno no es socialista

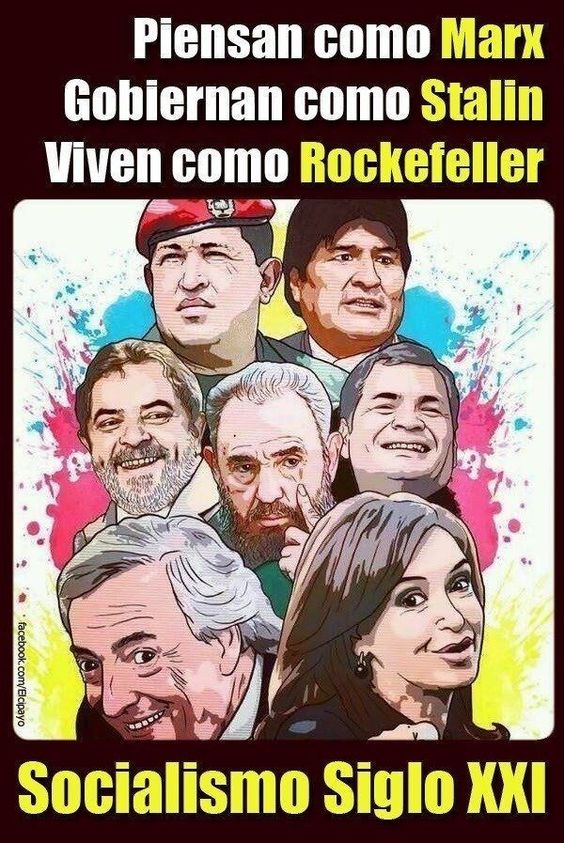

Algunos lectores de mi columna en El American suponen que soy anticomunista por mi experiencia personal con el socialismo revolucionario en Venezuela. Que fue la profunda y veloz destrucción material y moral ocasionada por un modelo marxista en mi país natal lo que me hizo anticomunista. Se equivocan, ya era anticomunista cuando Hugo Chávez era un desconocido teniente que conspiraba en las sombras, el socialismo moderado y democrático debilitaba la economía más prospera de Sudamérica abriendo involuntariamente las puertas al desastre que los sucedería y el marxismo era la religión de la academia, prensa y casi totalidad de la intelectualidad venezolana, siendo además un socialismo en sentido amplio moralmente devastador, la base de la cultura política de la abrumadora mayoría de mis compatriotas. Y aunque suene arrogante, tenía yo razón, los trágicos hechos lo han dejado tristemente claro.

Pero lo cierto es que mis principales ideas sobre el funcionamiento de la sociedad humana, las adquirí en la educación primaria y secundaria, mediante la observación de lo que ocurre en salones y pasillos, con y sin intervención de maestros o profesores. Reflexionando sobre lo que veía –y en lo que participaba– pronto entendí que el Gobierno no es más que un monopolio de la fuerza, y que también se origina por la fuerza, pero se sostiene por la paradoja de ser preferible a la anarquía violenta más primitiva. Que las normas positivas, impuestas por un poder ilimitado, son generalmente opresivas, frecuentemente insufribles, y casi siempre incapaces de lograr sus declarados objetivos –logrando siempre otros que con frecuencia resultan ser contrarios a los declarados– y que la propiedad privada, y su intercambio lucrativo, es consubstancial con la naturaleza humana, por lo que atacar las primeras es destruir la segunda. Del cómo se puede concluir eso de la temprana experiencia en salones de clase y pasillos, en la infancia y adolescencia, es algo sobre lo que tendré que escribir algún día.

Claro está; aquello llegó a hacerme pensar que sufría yo un grave caso de “simpatía por el Diablo”. Tanto oí desde las cátedras y los pulpitos, la política y la prensa, que el capitalismo era malo, y el socialismo bueno. Que sinceramente traté, sin pizca de éxito, pasarme al lado bueno. Pero mientras más estudiaba al socialismo más lo rechazaba. Mis conclusiones, sobre el mundo que me rodeaba, parecían conducirme al otro lado; aquel que me decían, era el “malo”. Mientras más me esforzaba en entender el marxismo, el socialismo cristiano, la socialdemocracia, o cualquiera versión del supuesto lado bueno, menos sentido le encontraba, más contradicciones observaba en todas y más absurdo me parecía lo que sus máximos exponentes intelectuales afirmaban.

Todo aquel asunto del valor trabajo y la plusvalía, que otros abrazaban tan tranquilamente, seguían atravesándoseme con que, lo que se decía ahí, era que si todos dedicábamos el mismo tiempo, y llenábamos el mismo número de hojas, debíamos tener todos la misma nota en el mismo examen. Intentarlo me parecía absurdo, además de destructivo. Y en última instancia, imposible de realizar. Pero sobre todo profundamente injusto. Digamos que todos tenemos la misma calificación, porque todos trabajamos igual, ya que eso es supuestamente lo justo ¿Y cómo demonios se calcula entonces la calificación que todos y cada uno obtuvimos? Ninguna respuesta era justa. ¿Cómo podía ser justo lo que conduce a la injusticia?

Para colmo, los supuestos malvados resultaban ser gente decente y trabajadora. Y los supuestos héroes, envidiosos, vagos y resentidos royendo la miseria de su propia impotencia; y, a veces, también sinvergüenzas que hacían de la corrupción su comercio y de la arbitrariedad su ley. Aquello no tenía el menor sentido.

Con 19 años de edad, y tras haber leído desde El Capital hasta la Encíclica Populorum Progresium, finalmente admití abiertamente que era yo lo que en los Estados Unidos se denominaría generalmente “conservador” y en Hispanoamérica se denominaría generalmente “liberal” –aunque quien supiera lo que significaba la palabra, y en aquel momento pocos lo sabían, me habría más bien calificado de libertario, en el sentido americano– y como quiera que se denominara a eso que realmente era, lo cierto es que lo había sido, irremediablemente, desde que comencé a ejercitar el uso de la razón. Mis primeras conclusiones del colegio sobre la naturaleza del hombre, la sociedad y el comercio eran esencialmente ciertas. Y nada de lo que intentará lograría cambiar ese hecho.

Así que dejé de buscar la teoría del mal disfrazado de bien e investigué las ideas contrarias, reencontrado –con enorme satisfacción– mis propias ideas mucho mejor desarrolladas por quienes las habían pensado mucho antes, desde Smith hasta Hayek. Admití que mi simpatía por el Diablo no era lo que había tenido yo al principio. Era aquel conjunto de sandeces, que explotando la envidia y la ignorancia de los más, conducen al vicio de la ilimitada arrogancia de los menos al poder, no para crear el paraíso que prometían falsamente, sino el más bestial Infierno en la tierra.

Pero lo que me hizo anticomunista fue que relacioné lo que aprendí sobre el Orden Espontáneo de la civilización con una temprana lectura que me había forzado a ver la realidad profundamente maligna tras la grandilocuente palabrería de los marxistas y sus tontos útiles, Archipiélago Gulag de Aleksandr Solzhenitsyn me hizo despertar. Fue un golpe en la conciencia y desde que lo leí por primera vez comprendí que justificar en cualquier forma aquel sistema –tan o más maligno que el nacionalsocialismo al que tanto se asemeja en realidad– era un crimen moral que jamás podría compartir. Y no rechace al marxismo para buscar otro socialismo “bueno” porque había entendido bien que el socialismo únicamente puede alcanzar sus objetivos mediante el totalitarismo. Para evitar el Infierno en la tierra lo primero que necesitamos entender es que lo que es socialista no es bueno y lo que es bueno no es socialista.

Guillermo Rodríguez is a professor of Political Economy in the extension area of the Faculty of Economic and Administrative Sciences at Universidad Monteávila, in Caracas. A researcher at the Juan de Mariana Center and author of several books // Guillermo es profesor de Economía Política en el área de extensión de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Monteávila, en Caracas, investigador en el Centro Juan de Mariana y autor de varios libros

Entradas recientes

Manifiesto contra la mediocridad moral: del católico no practicante al patriota avergonzado

CAROLUS AURELIUS CALIDUS UNIONIS ¡Qué divertido es el mundo, dando vueltas tan deprisa, dando vueltas,…

Denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), sobre la politización del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y su impacto en la independencia judicial en España

CARLOS AURELIO CALDITO AUNIÓN Acerca de la preocupante composición del CGPJ, Consejo General del Poder…

“Para eso hay jueces…”: Desconfianza, Estado de Derecho y la urgente necesidad de una Constitución que limite al poder

CAROLUS AURELIUS CALIDUS UNIONIS El molino Sanssouci: una leyenda que desenmascara al poder Cuenta una…

¿Por qué y para qué pagamos impuestos? — Cómo mantener 200 tributos, 17 reinos de taifas, 8.000 ayuntamientos y un ejército en «misiones humanitarias» por todo lo largo y ancho de este mundo…

CAROLUS AURELIUS CALIDUS UNIONIS Españolito de a pie, ¿te has preguntado últimamente por qué pagas…

Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz: un ejemplo más de la mendacidad que caracteriza al «modus operandi» del PSOE

CAROLUS AURELIUS CALIDUS UNIONIS Relato documentado del escándalo institucional en torno a la contratación de…

Es hora de que los españoles decentes despierten y emprendan una revolución cívica, para desalojar del gobierno a los enemigos de la Nación Española… como el 2 de mayo de 1808.

CAROLUS AURELIUS CALIDUS UNIONIS "Una nación puede sobrevivir a sus necios, e incluso a los…